ARIMとは

マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業について

マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)は、文部科学省のプロジェクトとして、全国の大学・研究機関が所有する1100件以上の共用設備を用い、産学官問わず、皆様の研究・開発を支援しております。

ご利用においては、設備検索や利用報告書検索より、各種検索項目やフリーワードでの設備・利用報告書の検索ができます。

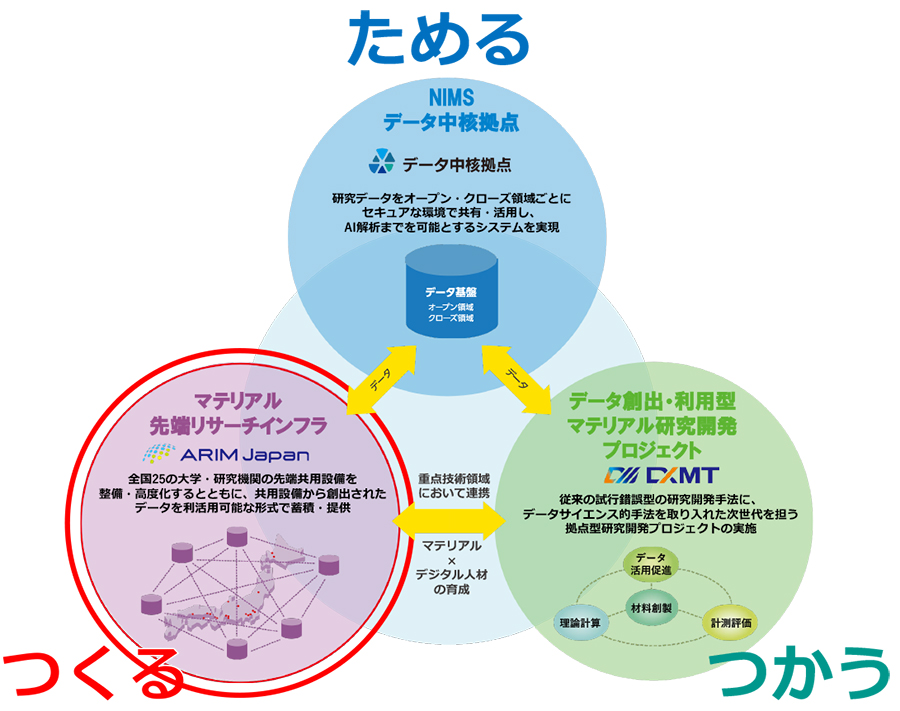

また、得られたマテリアルデータを蓄積し、「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」との連携により、マテリアル先端リサーチインフラ、データ中核拠点、データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクトの三位一体で、マテリアル革新力強化への貢献を進めています。

詳しくはARIM-Japanのサイトおよび下記のパンフレットを合わせてご覧ください。

※データ構造化システム(RDE:Research Data Express)は、物質・材料についての研究データをオンラインで迅速に登録するために国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS)が開発したシステムです。生データを登録すると自動的にデータ駆動型のマテリアル研究に適した形に構造化してクラウドに蓄積します。これによりユーザーや研究グループ内での再利用や他の研究グループとのデータ共用が容易となり、マテリアル研究開発のDX化を支援します。

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点について

大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点(NOF)は、2002年より文部科学省の「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト」、2007年より「ナノテクノロジーネットワーク」、2012年より「ナノテクノロジープラットフォーム」に参画し、20年にわたる経験と実績を培ってまいりました。

2021年より、大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点(大阪大学ARIM)として新たなスタートをきり、10年にわたって培ってきた「ナノテクテクノロジープラットフォーム事業」での学内外への研究支援の経験と実績を「マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM:Advanced Research Infrastructure for Materials andNanotechnology in Japan)」の基礎となる最先端供用設備および高度な技術支援に生かし、革新的取り組みに邁進してまいります。

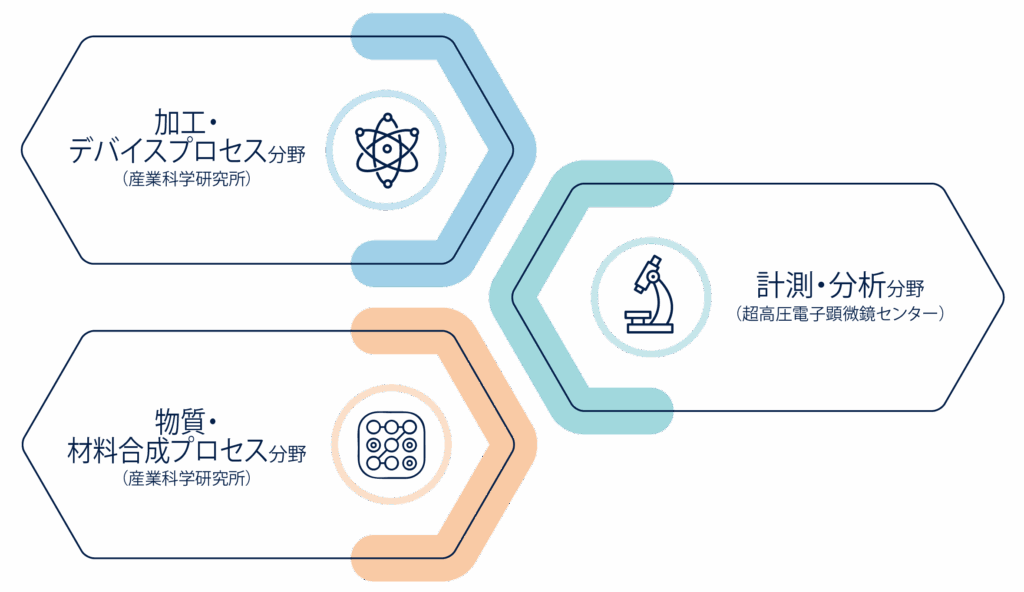

大阪大学ARIMの3つの技術部門

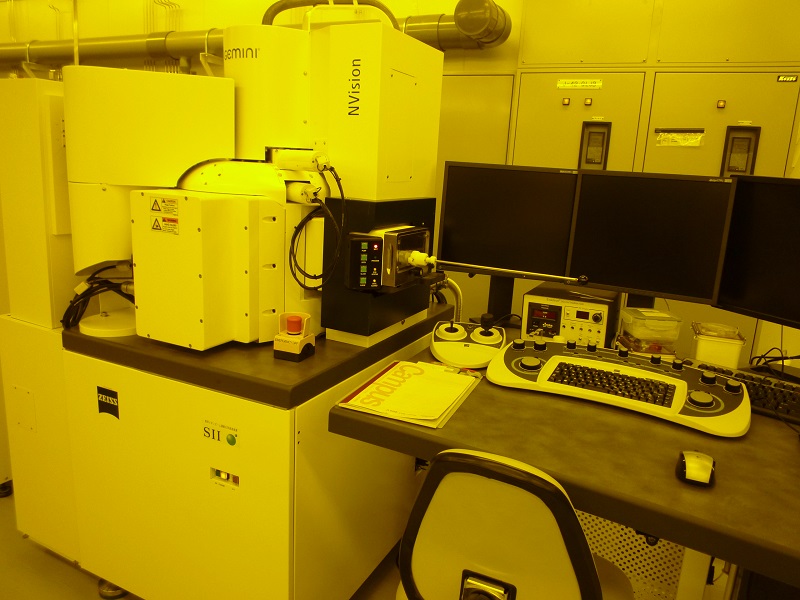

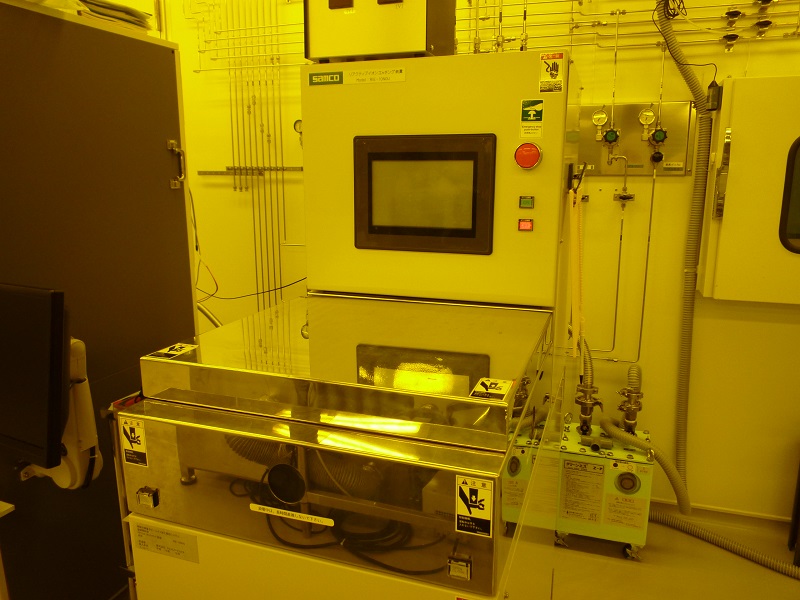

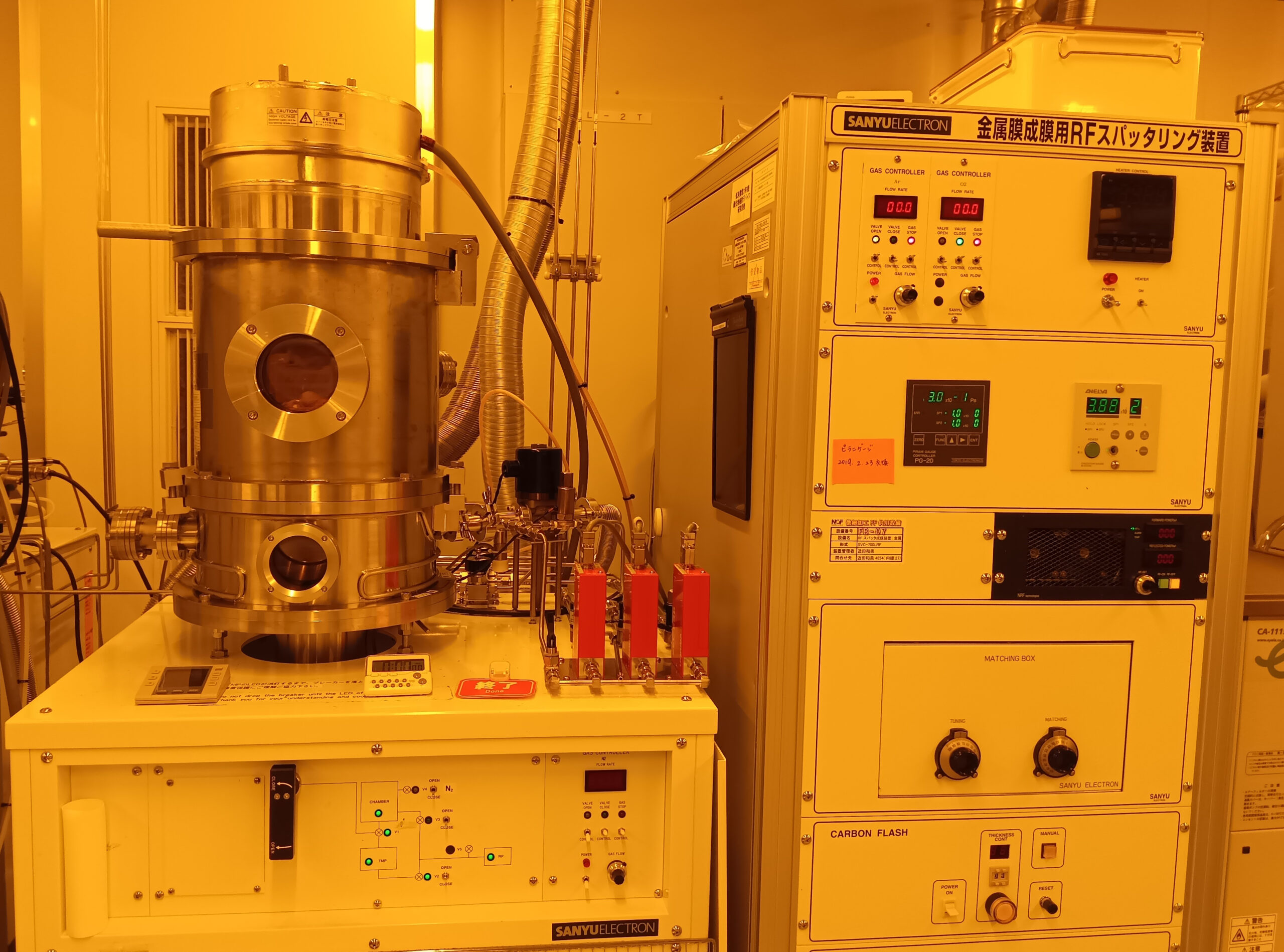

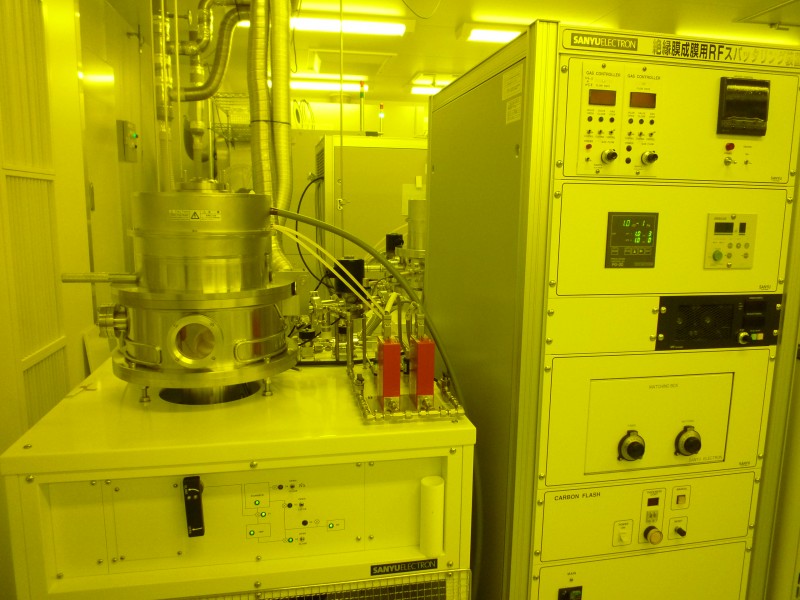

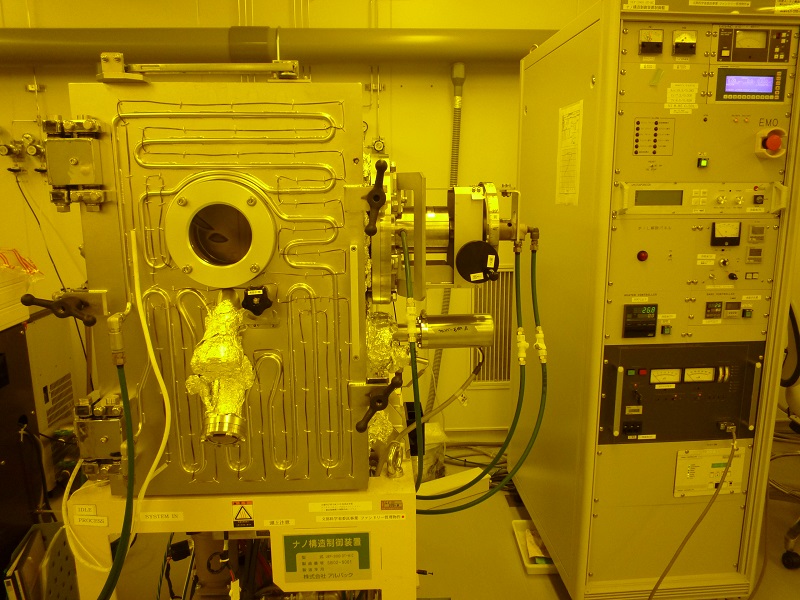

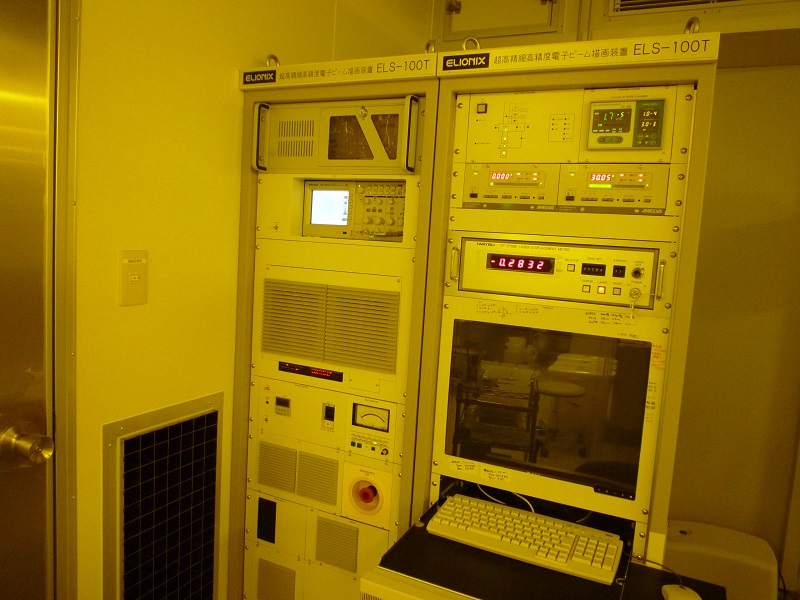

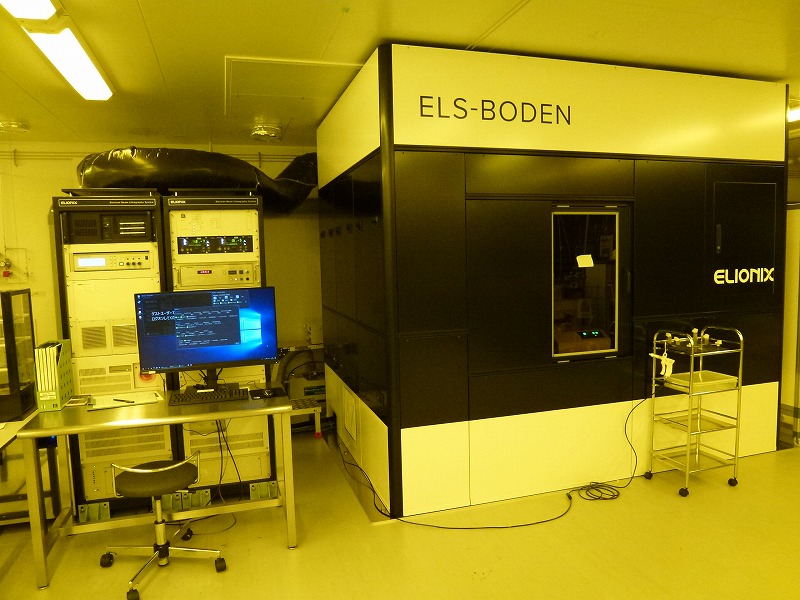

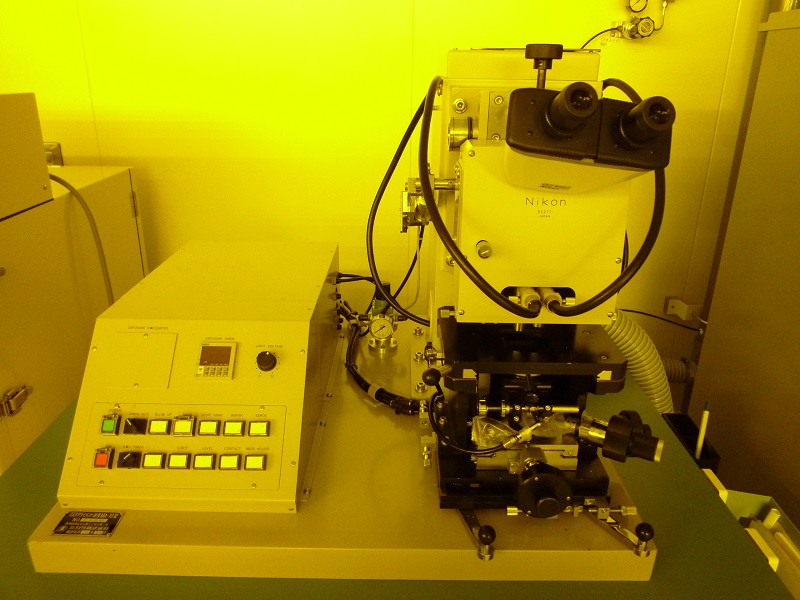

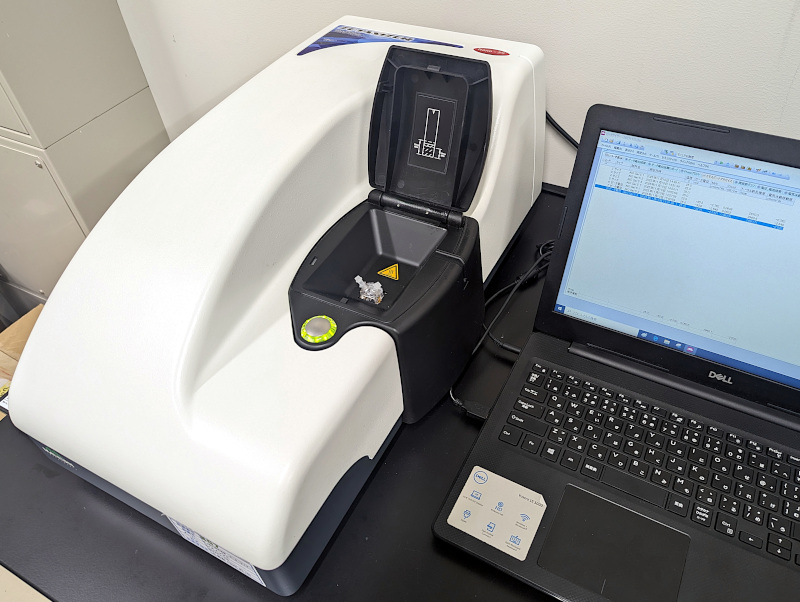

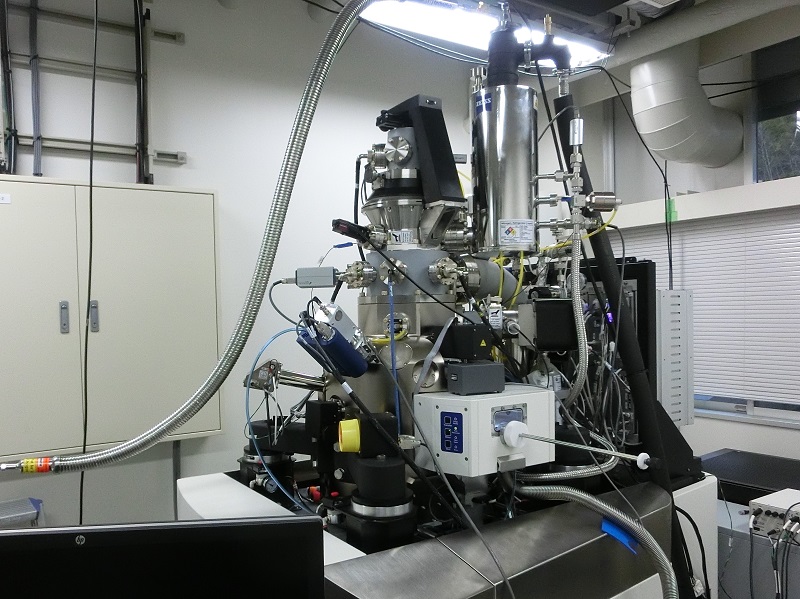

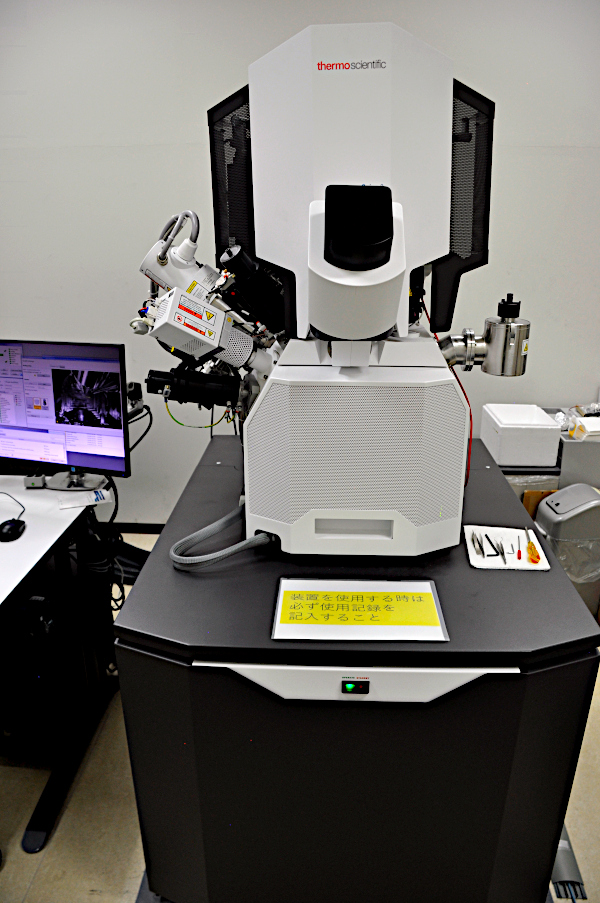

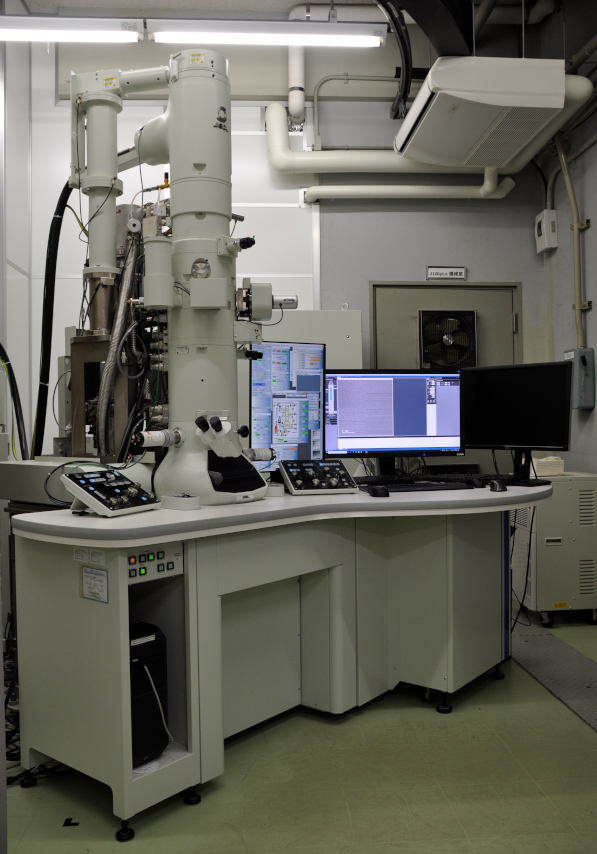

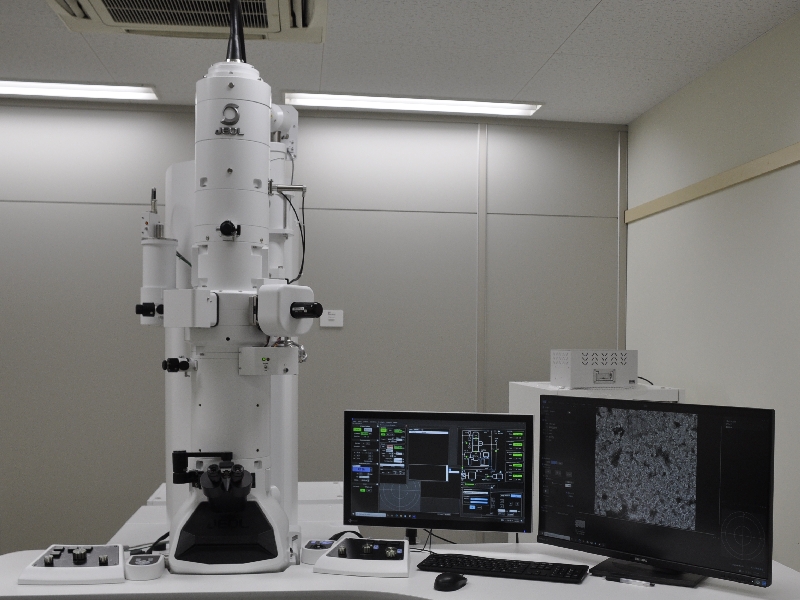

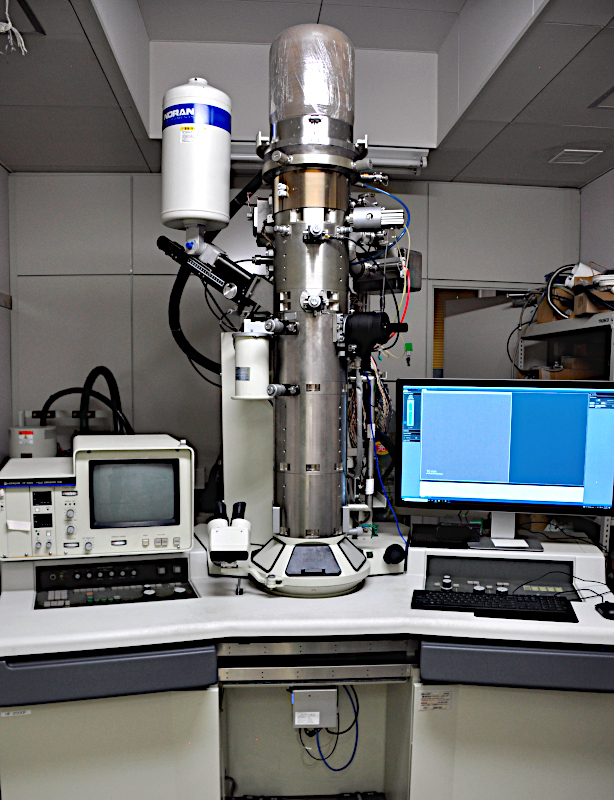

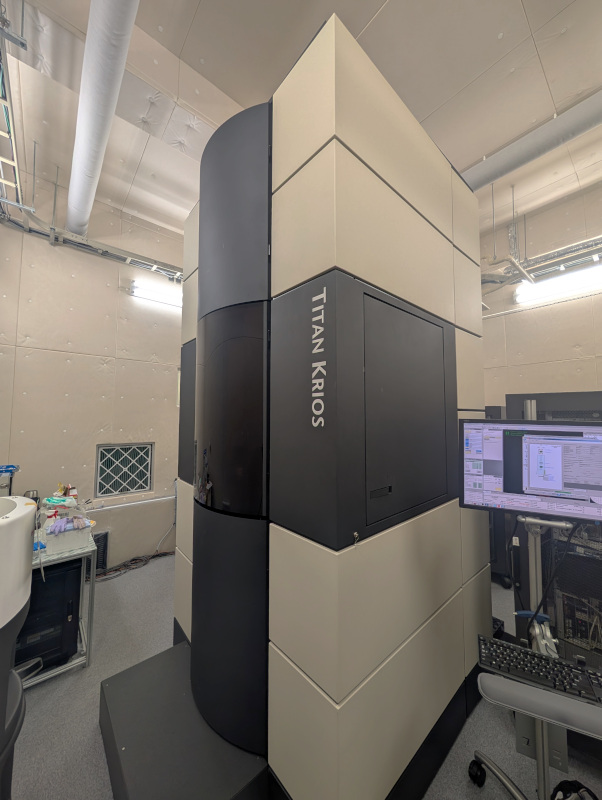

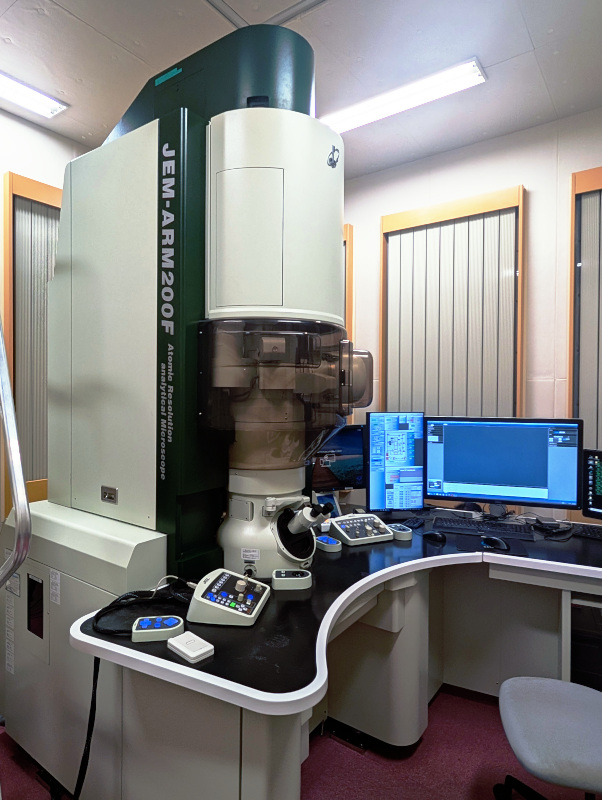

大阪大学ARIMは、世界最高加速電圧300万ボルトを印加可能な超高圧電子顕微鏡を中心とする透過型電子顕微鏡群による研究支援を行う「計測・分析分野」、電子ビーム描画装置や各種リソグラフィ装置を活用し、ナノ・マイクロスケールの微細加工技術の提供と支援を行う「加工・デバイスプロセス分野」、そして薄膜作製装置や各種合成装置を用いて、新規材料やデバイスの開発に必要な分子・物質の合成支援を行う「物質・材料合成プロセス分野」という3つの技術分野があり、分野合計でおよそ30の最先端装置を保有しています。

(保有装置の一覧はコチラからご覧ください。)

超高圧電子顕微鏡センターで計測・分析分野、産業科学研究所で加工・デバイスプロセス分野と物質・材料合成プロセス分野の両分野を供用しており、両機関で「マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点」を組織し、協力・連携して支援を行っています。